ISBN: 9784560097939

発売⽇: 2021/07/02

サイズ: 19cm/347p

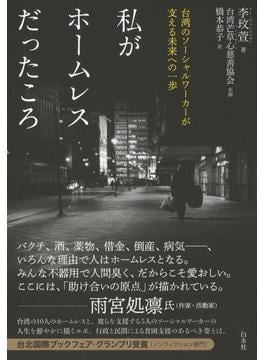

「私がホームレスだったころ」 [著]李玟萱 [企画]台湾芒草心慈善協会

小学生の頃、ボロボロの服を着た人たちが、何をするでもなく、うろついているのを見かけることがよくあった。友だちが言う。「うちの親が、あんなふうにだけはなるなって」

私は同意する。大人になっても、まともな家のある暮らしがしたいと私たちは思っていた。真面目にコツコツと働けば大丈夫なはず。不真面目でろくすっぽ働かない人だけがああなるのだろうから。

日本全体がバブル景気に浮かされていた、私が小学生だった頃からは想像もつかぬほど、現在の日本の貧困問題は深刻化している。特にコロナ禍以降、不真面目どころか真面目にずっと働いてきた人たちの多くが職を失い、住まいを追われ、住所不定の生活を強いられている。

路上生活を送らざるを得ない人びとが、それぞれの家を失うまでに、一体、何があったのか?

ああはなるまいと誓った頃は、知らなかったし、知ろうともしなかった。しかし今は、知る必要に迫られていると感じる。

本書は、十名のホームレスと彼らを支援するソーシャルワーカーら五名の人生と向かい合った台湾発のルポルタージュだ。

「曖昧(あいまい)で、不可解で、だからこそあっさりと『ホームレス』の名によってパッケージングされ、且(か)つまた避けられてしまう一群を、一人一人の『人間』に戻す」真摯(しんし)な試みに目を覚まさせられる。と同時に、一人でも多くの「人間」にとって、よりまともな社会を築くためには、私たち一人ひとりの「人間」としての、“自分たち”とは異なる存在に対する良心的な想像力が不可欠だとも確信する。

「行政と民間による貧困支援のあるべき姿」を問いながらも、“自分たち”とは異なる存在を忌避することでやっと保たれる自尊心など手放したほうが、他でもない自分自身を救えるとも教えてくれる。心無い社会に疲弊しているなら手にとって欲しい一冊だ。

◇

リー・ウェンシュエン 1977年生まれ。作詞家、作家。本書で台北国際ブックフェア大賞(ノンフィクション部門)。