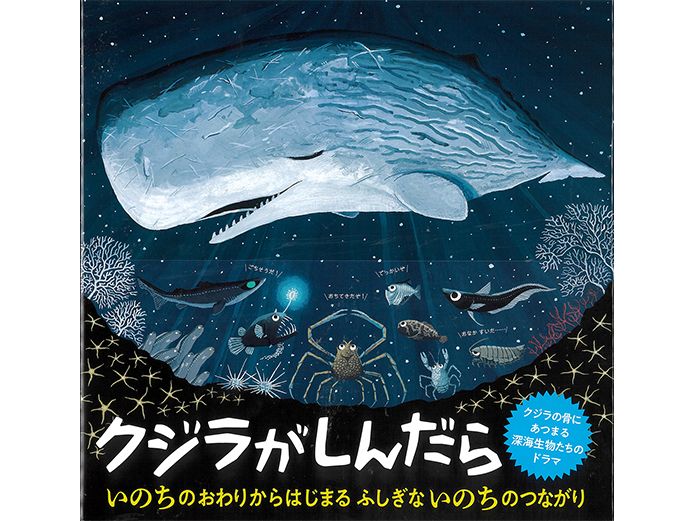

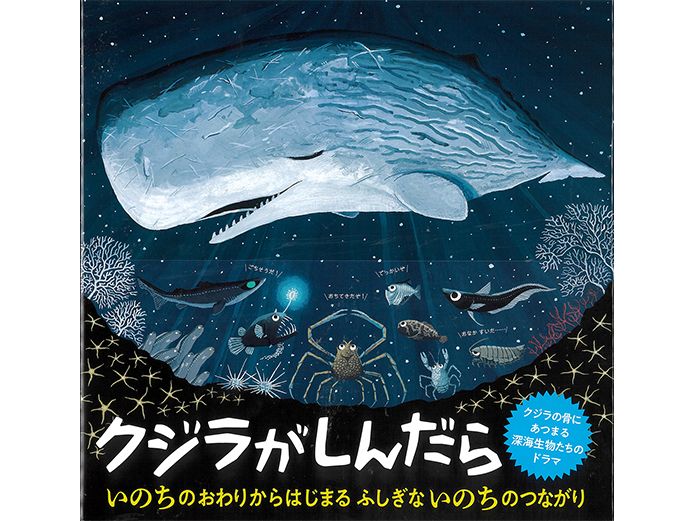

江口絵理さんの絵本「クジラがしんだら」 ひとつの命が多くの命をつないでいく、深海の物語

―― クジラが死んで海の底に沈むと、その肉や骨は長ければ100年にもわたって、深海に集う様々な生きものの命を支え続けるという。『クジラがしんだら』(童心社)は、深海という厳しい世界でクジラの体に群がって命を繋ぐ「鯨骨生物群集」を題材にした絵本だ。作者の江口絵理さんが鯨骨生物群集のことを知ったのは今から15年前、絵本の監修を務めた藤原義弘さんとの出会いがきっかけだった。

2010年の夏、縁あって海洋研究開発機構(JAMSTEC)で開催されたシンポジウムと懇親会にお邪魔したんですね。その懇親会の席でたまたま近くにいらっしゃったのが、鯨骨生物群集研究の第一人者である藤原さんでした。

研究について伺うと藤原さんは、クジラの遺骸に集って暮らす深海生物たちのことを話してくださいました。お話は聞けば聞くほど興味深くて、海の底でそんなドラマが繰り広げられていたのかと衝撃を受けました。そして、このことを本にして世の中の人たちとシェアしたいとすぐに思ったんです。

ただ当時、深海はまだマニアが好きなジャンルという感じだったので、本にしようにもそもそも企画が通るのか、まったくの未知数でした。でもその後、2013年と17年の二度にわたって国立科学博物館で深海展が開催されるなど、深海ブームが巻き起こったんですね。これだけ裾野が広がっているのなら、鯨骨生物群集の本の企画も進められるのでは、と思えるようになりました。

―― 実際に本にしようと動き始めたのは2020年。藤原さんとの出会いから10年経っていた。

鯨骨生物群集の本を作るにしても、絵本にするのか、児童向けの読み物にするのか、図鑑のような本にするのか、はたまた一般向けの新書にするのか、なかなか定まらずに月日が過ぎていきました。でも、コロナの影響で時間的な余裕が生まれたのを機に、今年はやるぞ!と心を決めて進めることにしたんです。

当初は、写真主体の絵本にすることも考えていました。ただ潜水調査船に取り付けられたカメラで深海を撮影すると、角度や照明が限られているので、構図や色味に変化がつきにくいんですね。それらの写真を並べて物語として展開しても、生物好きではない読者にとっては退屈なのでは、という懸念がありました。それで今回は写真ではなく、より自由に表現できる絵で行こうと考えたんです。私がこれまで文章を手がけた絵本はすべて写真絵本だったので、絵と組み合わせた本は初めての挑戦となりました。

―― これまでにも子ども向けの生きものの本を多く手がけてきた江口さんだが、もともとは文系の出身。子ども時代に夢中になって読んだのは、物語の絵本だった。

小さい頃から生きものは好きでしたが、読んでいたのは科学モノやノンフィクション、図鑑などではなくて、物語の本ばかりでした。物語の力こそ、私に本を読ませる大きな原動力だったんです。それで今回は鯨骨生物群集を題材に、物語の力を生かした絵本を作りたいと思いました。生きものが好きな人が喜ぶだけでなく、生きものに興味がない人もぐいぐい読まされてしまうような、物語の力のある絵本を目指そうと決めたんです。

―― 藤原さんに改めて取材し、絵本の原稿を書き上げ、出版社に持ち込むと、企画にGOが出た。ただ当時の原稿は、完成したものとはかなり違っていた。

もちろん鯨骨生物群集の話ではあるんですけど、物語絵本をものすごく志向していたので、初めは読み終わるまでノンフィクションとは気づかないような、物語然としたお話を書いていました。当初から巻末には解説をつけるつもりだったので、解説を読んで本当のことなのかと気づいてもらえれば、それでいいと思っていたんです。

でも編集者さんから、全然知らない話をフィクションとして読んで、あとから本当のことだと知らされると読者は混乱してしまうので、ノンフィクションだとわかる程度にお話を作ってはどうですか、とご指摘をいただいて。それで、ノンフィクションとフィクションの幅広いグラデーションの中でどの辺りを目指すのか、そのさじ加減を改めて調整した上で、物語絵本と科学絵本のハイブリッドを目指して原稿を書き直していきました。

――『クジラがしんだら』は2024年9月の初版から1年足らずで10刷まで版を重ね、第16回ようちえん絵本大賞、「キノベス!キッズ 2025」第1位、そして2025年春には第56回講談社絵本賞を受賞した。ヒットを支えたのは生物画家のかわさきしゅんいちさんだと江口さんは話す。

かわさきさんのことは「博物ふぇすてぃばる!」というイベントで知りました。様々な画家さんを候補として検討する中で、最終的にこの人だ!と編集者さんと意見が一致したのがかわさきさんでした。

かわさきさんは緻密に描写できる知識と技術をお持ちなのですが、『クジラがしんだら』では優れたバランス感覚で、生きものたちの仕草や表情をときにコミカルに、ときにドラマチックに描いてくれました。

場面ごとで漫画的なタッチとリアルなタッチを使い分けられていますが、一番コミカルなのは表紙ですね。海の生きものはあまり目の表情がないんですが、あえて目を大きく描くことで、子どもたちの興味をひく表紙に仕上げてくれました。逆に、とことんリアルで迫力があるのはタカアシガニのシーン。全ページをこの細密さで描くと科学絵本に寄り過ぎてしまうかもしれませんが、かわさきさんは全体のバランスを見ながら、ちょうどいい塩梅で演出してくれました。

―― 中盤の、生きものたちがクジラの体に引き寄せられていくシーンは、かわさきさんの提案で生まれたという。

このシーンはもともと原稿になかったんですが、かわさきさんがご自身の発想で描いてくださいました。たくさんの生きものたちがクジラに向かっていく様子は荘厳で、宗教的な雰囲気もあって、一枚の絵としてもとても魅力的ですよね。このシーンは文章も含めて人気が高くて、特に小さいお子さんはこのページを繰り返し読んでいると聞きます。

私が好きなのはクジラが沈んでくる、文字のないシーンです。クジラの死を描くにあたって、その姿をあまり崇高なものにしすぎても意図と違ってしまうし、涙を誘う悲愴なものにもしたくないと思っていたんです。でもこの絵には、神々しさと怖さが絶妙なバランスで混ざっているんですよね。目の開き具合は相談して、うっすら開いている感じにしてもらいました。この世のものとあの世のものの中間ぐらいの雰囲気をとてもうまく表現してくださって、これぞかわさきさんの真骨頂と感じましたね。

―― 作品内では明かしていないが、クジラが沈んだ海については、具体的な設定があるという。

世界中の鯨骨生物群集をひとつのクジラに集めて、架空の設定で物語を作ることもできたのですが、せっかく藤原さんが監修に入ってくださっているので、この絵本では現実的なモデルを決めて描くことにしました。想定したのは、太平洋の日本に近いあたり、水深800~千数百メートルほどの深海。作中に登場するのは、その範囲内で観測されうる生きものたちだけです。

前半でクジラの肉を食べるサメについては、他にも何種類か候補は挙げられるのですが、絶対ユメザメにしようと決めていました。ユメザメは魚の中ではめずらしく、目を閉じることができるんですね。翡翠色の大きな目は透き通っていて、とても美しいんです。いつか見てみたいと思っていたら、10年ほど前、藤原さんの深海ザメの調査に同行させてもらったときに、たまたま釣り上がった実物を見ることができました。私にとって、とても思い出深いサメです。

―― 真っ暗な海底にマリンスノーがしんしんと降り積もる様子は神秘的で、どこか宇宙を思わせる。

かわさきさんは深海を描くにあたって、月面をイメージしたそうです。実際、宇宙と深海は並べて語られることが多いんですよね。生物がいるかどうかもわからないギリギリの極限環境ですし、未知のことも多いですから。

この絵本のラストにはホネクイハナムシという、クジラの骨だけを食べて生きている小さな生物が登場します。藤原さんから初めてホネクイハナムシの話を聞いたとき、最初に私の心に浮かんだのは宇宙飛行士でした。命綱なしで真っ暗な宇宙に放り出された宇宙飛行士そのものだなと。ホネクイハナムシの赤ちゃんは海中を漂うことはできますが、泳ぐ力はほとんどありません。それでもクジラの骨にたどり着いて、命を繋いでいる――これってすごいことですよね。

―― 制作時は小学1、2年生を主なターゲットとしていたが、『クジラがしんだら』には3~5歳の未就学児から大人の読者まで、幅広い層から反響が届いているそうだ。

物語絵本として楽しめるように、できるだけ漢語を減らして和語で表現したのがよかったのかもしれません。原稿を書くときは何度も音読しながら、リズムよく読める気持ちのいい文章を心がけました。

お話の中では「鯨骨生物群集」はもちろんのこと、「深海」という言葉も使っていないんです。「ふかーく くらい、海の底」というように、深海について知らない子にもわかる表現にしました。生きものの名前は出していますが、それ以外は専門知識がなくても読めるようにしています。

意外だったのは大人の読者です。深海生物好きな大人にも届くといいなとは期待していたのですが、その他にも死についての本として手にとる方が結構いらっしゃるらしくて。「死んでも無になるわけではないんだなと思った」「死が怖くなくなった」といったお声をいただいています。

子どもから大人まで、それぞれの知識や経験、読み込みの深さなどによって読みとれるものが変わってくるような絵本を作りたいと常々思っているので、幅広い読者の方々にこうしていろんな受け止め方をしてもらえて、とてもうれしく感じています。

これからも絵本や児童書を通じて、世界にはこんなに面白い生きものがいるんだ!という驚きをたくさんの人とシェアしていきたいと思っています。