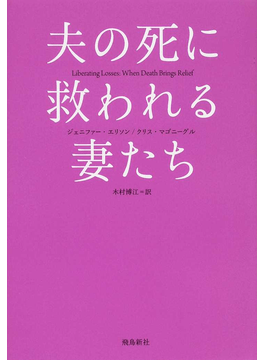

「夫の死に救われる妻たち」書評 喪失を受けいれる厳粛と優しさ

ISBN: 9784864100335

発売⽇:

サイズ: 20cm/262p

夫の死に救われる妻たち [著]ジェニファー・エリソン、クリス・マゴニーグル

タイトルはあざといが、原著の副題はとてもおだやかである。「When Death Brings Relief」。直訳すれば「死が安らぎをもたらすとき」。

この「安らぎ」とは、遺(のこ)された者の胸中に宿る解放感、安堵(あんど)、自由。それを恥のように感じて苦しむ複雑な感情に、カウンセリングや看護学の立場から「それでいいのですよ」と救いの手を差しのべる一冊である。

読みながら、まず思う。生と死は同義なのだ。生きるとは、死を受け容(い)れること。肉親の死、愛する者の死、いずれかならず訪れくる自分自身の死。

喪失に直面したとき、ひとつとして同じ感情はない。「正しい嘆きかた」の決まりもない。ところが、世間の視線は倫理じみた厳粛さを求めがちだ。死は悼み哀(かな)しむもの、遺された者は悲嘆に暮れるべきもの、というような。けれども、たとえば生前すでにおたがいの関係が破綻(はたん)していたとしたら?

呵責(かしゃく)の念に呵(さいな)まれる者に寄り添うぬくもりは、著者J・エリソン、C・マゴニーグルともに同じ体験をもつ当事者だからだ。ひとりは家庭と世間とのあいだに夫の実像のギャップがあり、結婚生活に悩んで離婚を口にした翌日、夫が事故死した。もうひとりは、長患いの夫を看(み)取ったのち、しがらみからの解放を体験した。くわえて、さまざまな死別体験者四十人の本音が語られる。

こころは予想もつかない動きをする。ある女性は、最初の夫の死に対する安堵の罪悪感から抜けだすのに二十年かかった。遺された者が遭遇する感情の板ばさみ、孤立感が痛々しい。著者はその傷や襞(ひだ)をこまやかにすくい上げ、肯定してゆく。

生きる者として避けることのできない死をどうかんがえるか、その思いで読んだ。逝く者は安らかな終息を迎えても、生きる者にとって死者との関係は依然終わらない。こころのなかに現れたざわめきを鎮めるのは、きっと自分自身を自然のまま受け容れ、認めることからはじまるのだろう。

まことに死は、生きる者の日々にかくも意味をもたらす。

評・平松洋子(エッセイスト)

*

木村博江訳、飛鳥新社・1680円/Jennifer Elison 米キャロル大准教授。Chris McGonigle ライター。