この人のことを書いてみたいと思う人が、私にも何人かいる。とある1人は長年かけてようやくめどがたってきたが、朝鮮王朝時代末期の政治家・金玉均も、いつか手掛けたい1人だ。

日本の明治維新をモデルに、海外列強が迫り来る朝鮮の独立と近代化を目指したが、いかんせん時代が早すぎた。日本の支援も得てクーデターを起こすも失敗し、逆賊として暗殺されてしまう。遺骸はバラバラにされ朝鮮半島各地にさらされたが、遺髪の一部は日本に持ち帰られ、都内2か所に墓が建てられている。

彼については『金玉均と日本 その滞日の軌跡』(緑蔭書房)という名著があるので私が出る幕はない気がしながら、墓がある文京区向丘をぶらぶらと歩いていた。根津神社に向かう根津裏門坂にさしかかると、路上に「本」という看板が見えるではないか。

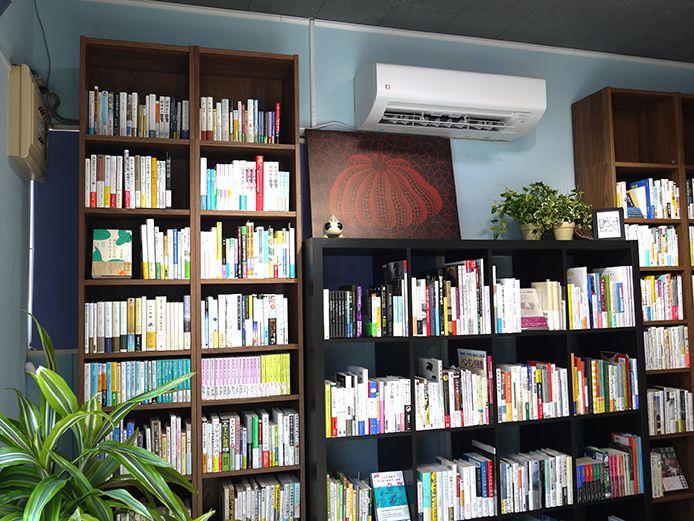

古民家の1階、「本の店&company」と書かれた全面ガラスドアをカラカラとスライドする。この手の造りは、離島の本屋でよく見たなあ、なんて考えていると、レジカウンターにたたずんでいた店主の末竹京子さんと目が合った。末竹さんによると、訪れた金曜日は毎週、本が入荷する日で、午後になるとそれを目当てに何人も訪れるという。その前にちょっと、お話を伺うことにした。

文学部→メーカー→国会図書館勤務

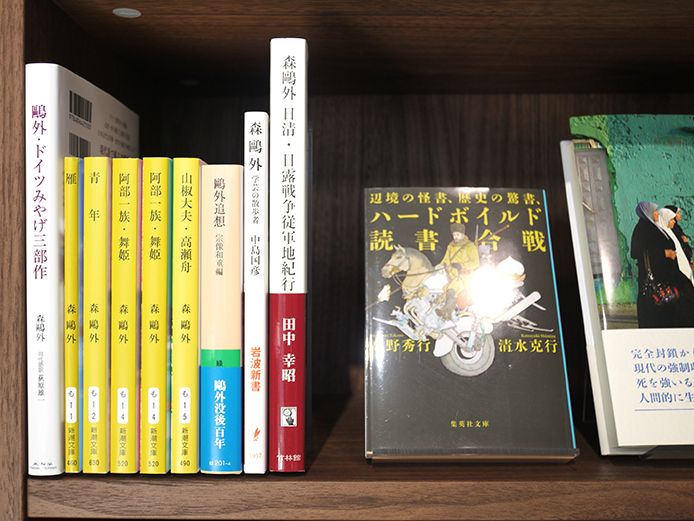

東京生まれ、新宿区内で育った末竹さんは、「子どもの頃はのんびりして、とくに将来のことを考えていなかった」と振り返る。それよりも「明日は何を読もうか」とか「あの登場人物はこの後どうなるのだろうか」とか、頭によぎるのは本のことばかり。1冊を何度も何度も読み返したり、夏目漱石や森鴎外、堀辰雄など推し作家の全集を読破したりすることに、心血を注いだ少女時代だった。

「いろいろ読んでいくうちに、作者の人生そのものに興味がわくようになって。鴎外と母親の関係や漱石のパーソナリティーについて考えていたある日、三島由紀夫が市ヶ谷の駐屯地で自決したんです。学校が割と近くだったので何機もヘリが飛んでいて、周囲がざわついていたんですね。帰りのホームルームで担任が『三島の話をいろいろこれから聞くと思うが、振り回されないように』と言ったのですが、完全に逆効果で。そこから俄然、三島に興味を持つようになりました」

小学生の時は『赤毛のアン』や『小公女』などの世界の名作を読んでいたが、10代になってからはひたすら日本文学にハマった。だから大学進学は、文学部しか視界に入っていなかった。

「でも実際進学してみると、なんとなく退屈で刺激が少なくて。漱石の影響で中国文学に興味を持つようになり、中国文学や古典を読みふけっていましたね」

卒業後は本の仕事がしたいけれど、出版業界はこの頃まだ、「男の世界」と言われていた。時代は男女雇用機会均等法より少し手前で、女性は就職自体が難しかった。それでも末竹さんは老舗メーカーに入社し、総務部で人事を担当することになった。

「女性は数年で結婚して退社してください、という世界でした。部署にとても尊敬できる女性の先輩がいたのですが、ある時その方が常務と親しげに話していて。2人は同期で、かたや常務でかたや平社員だったことに、ショックを受けました。また新入社員は早く出社して社員の机を拭いてお茶を入れる慣習があったのですが、男性の同期が担当しようとしたら『女性だけでするように』と言われたんです」

女性にだけ見える、低すぎる天井が存在する会社を2年で辞めた末竹さんは、美術系の専門学校の広報に転職した。生徒と話すのは楽しかったし、女性だけの学校ゆえ、女性であることを否定されない。そんな環境を気に入ってはいたものの、とにかく激務だった。疲労困憊しきったタイミングで結婚することになり、「これでやっと辞められる」と思ったそうだ。

「その後5年間、専業主婦をしていて、時間を見つけて図書館に通ったりしていたんですけど、今度は毎日が退屈で。自分が本当に好きなことをやろうと思った矢先に、国会図書館の求人を見つけました。ダメ元で応募したら合格したので、国会図書館の複写課で4年ほど働きました」

私設図書館計画から本屋にシフト

私もお世話になりまくりの国会図書館で、著作権判断や複写箇所の指定などをされていたとは。本がある場所に魅了された末竹さんは、その後は都内の大学図書館で司書として働くようになった。

「大学時代に司書の資格を取っていなかったので、国会図書館で働きながら通信で学んで取得しました。勉強はとても楽しかったですね。いくつかの私立大学図書館で働きましたが、いずれも待遇は厳しいものでした。でも本の世界に携われたから、やりがいはありました」

メーカー人事と専業主婦を経て、定年まで図書館の仕事を続けた。最後の4年間は、私立カトリック系女子校で「図書館の先生」をつとめた。中高図書館で蔵書は8万冊、「法に触れなければOK」と言われて、自由な選書ができたと語った。

「これから本を読もうとする生徒には手厚く、自分の思い込みで判断せずに、今の世の中がわかる本を取り入れていくことにつとめました。予算を決めて生徒に選書してもらったり、クリスマスや文化祭でイベントを企画したりと、毎日が楽しくて。働き始めて1年後に正規職員となり、2023年に定年になるまで働きました」

定年後も、本に関わることを続けたい。私設図書館はどうかと思い、2022年の夏頃に自治体主催の女性の起業相談の場で、そんな話をすると……。

「中小企業診断士の方に『それは収益を生みますか? だったら本を販売したらどうですか?』と言われたんです。それまで商売をするイメージがなかったので、本屋を始めようという意識はありませんでした」

そうか、本屋をやればいいのか。以来、市場の古本屋ウララの宇田智子さんによる『本屋になりたい』や、本屋Titleの辻山良雄さんの『本屋、はじめました』など、約30冊にもなる先輩たちの本で業界研究を始めた。同時に、図書館に来る書店の営業担当者に「本屋を始めたい」と相談したところ、「知りたいことがあれば何でも聞いてください」と嬉しい言葉を得た。

古くから人の生活があって、路地や行き止まりなど整備されていない道が残されている。何より、住んでいる人たちが街を大事にしている。そんな場所が良いと思い、よく街歩きをしていた東大の本郷キャンパス界隈で探していると、2023年6月に、今の場所が見つかった。

「東大から根津のあたりは暗闇と緑があって、老若男女、いろいろな人が歩いているのが面白いなと思ったんです。今の物件は和風雑貨店が退去して空き店舗になっていましたが、不動産屋の担当の方に『この通りは人通りが少ないので、あまりオススメできない』と言われました。でも素人の大胆さで『ここがいい』と決め、2023年9月にオープンしました」

すべてゼロからのスタートだったが、選書は図書館で鍛えられているし、取次の探し方もわかっていた。いや、わからないながらも直接連絡してみると、誰もが親切に対応してくれたと末竹さんは笑顔を見せた。

平らなセレクトでは存在意義がなくなる

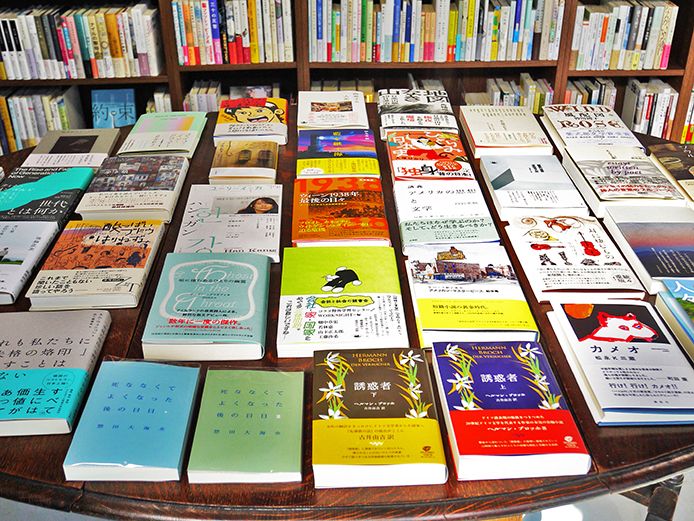

現在の在庫は約1500冊、6.5坪の広さを1人で切り盛りしているので、おのずとセレクトは厳し目になる。どこかに希望が見いだせる、そんな本を置きたいと思っているそうだ。

「その一方で根拠なく断定的に決めつける本、攻撃的な内容の本、我の強い本には、ご遠慮願っています。ヘイト本は、タイトルに入っている時点でNGだから『店の棚にヘイト本を置けるだろうか』なんて、悩むわけもありません。ジェンダー関連本もありますが、どこかに柔らかさを残したものを置くようにしています」

なんと心強い。これなら、マイノリティーも安心して足を踏み入れることができる。

「誰かに『今こういう本を読んでいるんだけど』って話したくなる本や、刊行時期は少し前でも読んでおきたいと思える本を、意識的に集めています。ただ開店時に注文した本のうち、1割が品切れで」

この「欲しい本がすぐ手に入らないのに、大手書店には山積みになっている」という個人書店が直面する現実と、自分が置きたい本と売れる本のギャップは、末竹さんを大いに悩ませた。しかし「平らなセレクトにしたら存在意義がなくなる」と、今では吹っ切れたと語った。

「どんなものでも、好きな人とそうでない人がいるのは当たり前ですよね。オープンしてからの約1年半は長かったですが、ストレスなく働けているし、お客さまとのやりとりが楽しくて。気合いを入れて選んだ本が売れると、ちょっと悔しくなったりもします」

そんなお話をうかがっていると、あっという間に時間が過ぎてしまった。学校の子どもたちも、図書室でこんな感じで過ごしていたのかもしれないな。

お約束の店名については、パリ5区のシェイクスピア・アンド・カンパニー書店が由来なのはわかっていたが、もうひとつの候補として「にわにわに」というのを用意していたそうだ。

「音の反復が良かったのですが、本屋の体を成していなかったので却下しました。シェイクスピア・アンド・カンパニー書店は時には権力と抗ったり、『ユリシーズ』の最初の版元だったりと、自由で何ものにもとらわれない空気にあふれていて。その在り様を受け継いで、版元や著者名の大小にとらわれないセレクトにしています」

金玉均もおそらく、自由に好きな本を手に取れる社会に憧れて、無謀な賭けをしたのかもしれないな。なんて想像していると、彼が散った3月が目前に迫っていることに気が付いた。その頃にまた、この街を訪ねてみたいと思う。

末竹さんが選ぶ、何ものにもとらわれない自分になれそうな3冊

●『自炊者になるための26週』三浦哲哉(朝日出版社)

「目標は、素材から出発して、ささっとおいしい一皿が作れるようになること」という映画評論家・三浦さんの「自炊」はトーストを焼くところから始まる。料理や食材のかおりまで伝わる本書を読むと「自炊って尊い!」と気づかされます。

●『オリンピア』デニス・ボック著、越前敏弥訳(北烏山編集室)

第二次世界大戦を機にドイツからカナダへ移住した家族。オリンピック開催の時とリンクして起こる家族の出来事が描かれる。刊行に向けて奔走した訳者の越前さんと、記念すべき第一作として本作を世に出した北烏山編集室に感謝したい。

●『五重塔』幸田露伴(岩波書店)

「谷中感応寺に建立される五重塔は誰が建てるのか?」から始まる”お仕事小説”は、大工・十兵衛を中心に最後まで息をつかせない。古文を模した「擬古文」の小説はハードルの高いものだが、難解部分を流し読みしても充分楽しめる。