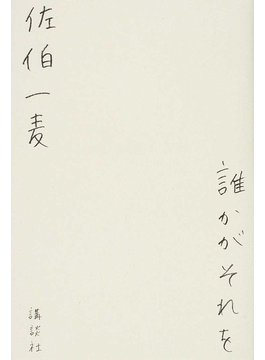

佐伯一麦「誰かがそれを」書評 見る目の確かさ、筆致の巧みさ

ISBN: 9784062159852

発売⽇:

サイズ: 20cm/157p

誰かがそれを [著]佐伯一麦

久しぶりに編まれたこの作家の短編集である。八編が収められているが初出の文芸誌にはばらつきがあるし、執筆の時期にも距(へだ)たりがある。読み通して著者の感性と精緻(せいち)な文章が私には快く感じられた。

著者自身らしい人物を中心にして幼い頃のこと、家族のこと、仕事のこと、病気のこと、自然との関(かか)わりが綴(つづ)られ、ひとことで言えば私小説的な世界であり、ストーリー性の濃いものではない。文章の巧みさはあるものの、

「小説って、なにかもっとおもしろいことが起きてほしいんだよな」

という“ないものねだり”はありうるだろう。

もう少し細かく紹介すれば、ケンポナシという植物の実を子どもの頃に親しみ、老父がそれを覚えているかどうか、近所のポンプ工事の音が気がかりになり、それがいつしか消えてしまったり、古い友人から突然電話がかかり、それをきっかけにしてオレオレ詐欺、詐欺でなくとも「俺(おれ)、俺」という声はなにを訴えるのか、登場人物の輪が広がり、主人公はマンションの管理人、タクシードライバー、酒場の女将(おかみ)、マネキンの運搬人……ここに至って身辺雑記にほんの少しストーリー性が加わる。最後の一編はなぜか歴史小説で、伊達政宗公に仕えた小姓の覚書、大殿の晩年をほととぎすの声を響かせながらたどっている。

どの作品を、どのページを採っても著者はみずからの感性をもっぱらにしてさりげなく綴っているが、最後の一〜二ページで、たとえば拾ったむかごへの“しめやかな”思い、“かわたれ”という言葉のおぼろさ、“ボクシングが似合いそうな暗い目”などなど、観察が、表現が味わいを深める。小説を読む楽しさがある。ものを見る目の確かさ、それを伝える筆致の巧みさ、まごうことないプロフェッショナルの証しだろう。生活の苦しさや病気など、ネガティブな現象に対しても、

——こんなふうにつきあえばよいのかな——

と思った。

*

講談社・1575円/さえき・かずみ 59年生まれ。『ノルゲ Norge』で野間文芸賞。