「コンヴァージェンス・カルチャー」書評 ネット発「合流」活動は解放区か

ISBN: 9784794972484

発売⽇: 2021/02/02

サイズ: 21cm/553p

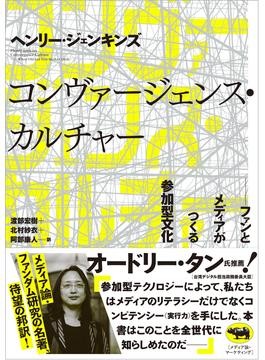

コンヴァージェンス・カルチャー ファンとメディアがつくる参加型文化 [著]ヘンリー・ジェンキンズ

かつてインターネットが「パソコン通信」だったころ、一部のユーザーの間で「壁新聞時代の再来」を期待する声があった。1960年代若者文化の気ままな「解放区」がネット空間に蘇(よみがえ)る、という願望である。

本書はその衣鉢を継ぎ、「ネットとポップカルチャーと民主主義」の合流を説いてメディア論の古典となりつつある理論書である。

「コンバージェンス」は複数のコンテンツとプラットフォームとメディアの間をユーザーが自在に行き来する能動的な「集合」や「合流」の意味。ファンが勝手に物語のキャラクターを使う「二次創作」などのファン文化もこれに当たる。

副題には「参加型文化」とあるが、これは誤解を招きやすいかもしれない。「参加型」は既存の場に「加わる」響きだが、ユーザーはメディアが期待するようには存外動かず、むしろしばしば(しかも能動的に)裏切るからだ。

直近ではネット株取引で若者ユーザーが集まって「強欲な」ヘッジファンドに一泡吹かせようと仕掛けた「ロビンフッド」騒動が好例だろう。最近の若者は集団行動が苦手とされるが、本書によれば「個人主義的というよりはむしろ共同体的」なのがネット発の「合流」文化。A・オカシオコルテス米連邦下院議員や、茨城県つくば市の川久保皆実市議らの選挙戦術なども一脈通じるかもしれない。

原著刊行が2006年の本書に登場する事例は映画「マトリックス」のファン文化やネット選挙の先駆だった04年大統領選など少々古いのは否めないが、既に本書を援用して日本の右派言論を分析した試みもある。

トランプ政権下の「フェイクニュース」連呼ツイートや米連邦議会襲撃事件など、原著刊行時は予想もつかなかった負の現象を思うと「合流」文化が「一緒に熟議することを可能にする」という著者の希望を楽観論に過ぎると見る向きもあろう。著者も自身のサイトで補足的に議論している。

◇

Henry Jenkins 1958年生まれ。米南カリフォルニア大教授。デジタル時代の参加型文化などを教える。