仕事が遅い。いきなり何を言っているのかという感じだが、本を書くための取材が何年もかかり、その間に担当編集者が異動したり、会社を辞めてしまったりということがまま起きている。しかしありがたいことに、多くの仕事が継続案件である。感謝しきり。いやいや、相手の優しさに甘えないで早く書け。

と、会うたびにそんな喝を自分に入れたくなるひとりが、4月20日に東京都日野市にオープンしたばかりの、「本屋とキッチン よりまし堂」の岩下結さんだ。岩下さんは2024年9月まで、大月書店という出版社に勤めていた。今回はオープン直前のまさに怒涛の準備期間に、ちょっとお邪魔して話を聞くことにした。

今より「まし」な世の中にしたいから

日野市といえば中央線の終点にもなる豊田駅とばかり思っていたが、京王線の駅はなんと4つもある。多摩動物公園も多摩市ではなく日野市にあるとは。そのうちのひとつ、南平駅を降りて歩いて1分ほどの場所に、よりまし堂がある。

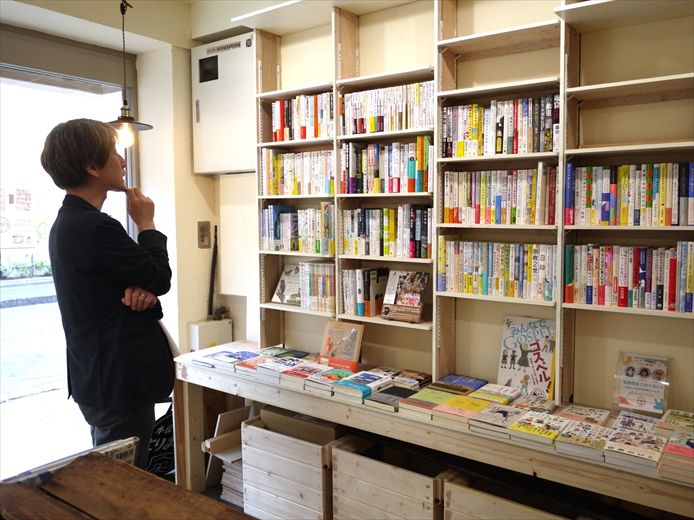

ガラス戸を開けるとまず、両脇の書棚が目に入った。まだ搬入の最中だったので空いているスペースもあるが、あと数日したらここも埋まるだろう。昨年、退社報告を受けて以来の岩下さんにまず挨拶。今日はプレオープンイベントの日だから、店奥のキッチンを囲んで、何人もが忙しそうに準備をしている。そのうちの一人、小川佳代子さんはよりまし堂の共同運営者で、キッチンの担当だ。

「会社を辞めると決めた時点では、本屋を始めるつもりはなくて。だから『よりまし堂』は、フリー編集者の屋号として考えていたんです」

そんな岩下さんは長野県出身で、高校生まで佐久市で過ごした。本人いわく「運動はからきしダメで、思い出すのも恥ずかしい青春時代」は、中学では吹奏楽部、高校では合唱部に所属していた。

「本を読むのが好きだったけれど、まだ将来のことは漠然としか考えられなくて。都内の大学に進学したあとも、モラトリアムにどっぷりはまってました」

折しも就職氷河期ど真ん中。学生時代にアルバイトしていた編集プロダクションの社長から声がかかったため、卒業後そのまま社員として働くことにした。しかし正式に雇用されると、ハラスメントが横行する環境だと気付いてしまった。それでも頑張って2年働いたのち、人文や社会学系を得意とする出版社に転職した。約1年半勤め、2005年に大月書店に移った。以来編集者として19年間、200冊以上の書籍を担当した。

「社会運動的な本をつくりたい自分の志向と会社の風土も合っていたし、ジェンダーや多様性といった新しい分野でヒット作も出すことができました。でも、だんだんと古い気質の経営者とそりが合わなくなってきて。ストレスを感じながら本づくりを続けるのが嫌になって、2023年の秋頃に退職を決意しました。でも、19年も同じ会社にいたので、すぐに別の会社に再就職する気持ちになれなくて。自分の実力を確かめる意味でも、しばらくフリーでやってみようと。その中で、相性の合いそうな会社が見つかれればいいな、くらいにゆるく考えていたんです」

とりあえず思いつきだけど、「今より少しましな世の中にしたい」気持ちで屋号を決めた。引き継ぎや有休消化をしつつ、フリーとしての活動を準備していた2024年の夏に、小川さんから「一緒に店をやらないか」と声がかかったそうだ。

市民運動のつながりから共同運営に

千葉県流山市出身の小川さんは、20代の頃に多摩市に住みはじめ、そこでごみ問題などの市民活動に取り組んできた江川さんと出会う。阪神・淡路大震災で被災した障がい者を応援するために若者を派遣する企画など、「地域の大人に社会問題について、いろいろ教えてもらった」と語る。

小川さんはその後十数年を経て、東日本大震災後に、放射線量の高かった東葛地域から多摩市に再び越して来た。そんな小川さんも岩下さんも、それぞれ日野市や多摩市での平和イベントなどに関わっていたが、小川さんにとって岩下さんはずっと、「江川さんの友達の若い人」だったと振り返った。

「何年か前に地元で『コッカイオンドク!』(国会審議を音読で再現する活動)が企画された際、岩下さんが本物さながらの氏名標(議員の名前が書かれた札)を用意して来たのですが、クオリティーが素晴らしくて。そういえば、何かあるとだいたいグループの中にいる人だなと、改めて気づきました」

「でも、市民運動を続けてもなかなか社会は変わらないし、時に分断も生まれて。むなしさを感じた頃に『傾聴カウンセリング』を知り、誰もが自分の話をまずは聴いて欲しいのかもしれないと思ったんです」

だから誰かの話を聴ける場所を作ろう。思い浮かんだのは、女性でも一人で飲めるカフェバー。20代の頃から小川さんは自分のお店を持つのが夢だったという。知人の店を間借りして飲食店の経験を積みながら、聖蹟桜ヶ丘駅周辺で物件探しを始めた。でもなかなか、「ここだ!」という場所が見つからなかった。

「障がいを持つ人も来て欲しいから、階段しかない2階などやバリアフリーでない物件は難しいなと思いました。それだけではなく、私がつくりたいと思っていたのは地域の人がゆるくつながれる空間なのに、周りになかなか伝わらなくて。『カラオケを置くといい』とか『ママやるの? 若い女の子を雇わないと』とか言われて。それは全然自分がしたいことじゃないのに、と思っていました」

その時、仮店舗で飲みながら「いつか本屋をやれたら」と語っていた岩下さんが浮かんだ。編集者なら本のプロだし、これまでの付き合いで選書も信用できることがわかっている。本屋と飲食が同居したお店なら、落ち着いて誰でも来店できるのでは。小川さんからそう声をかけたものの、岩下さんは即答できなかった。

「本屋lighthouseの関口竜平さんの『ユートピアとしての本屋』 を作って以来、いつか自分も本屋をやれたら思っていたけれど、定年後の趣味がせいぜいだと感じていて。本屋がいかにもうからない商売かというのは出版業界にいればわかることですし、家族もいますから。でもどこかに再就職したら永遠に無理だし、やるなら自由な今しかないなと思うようになりました」(岩下さん)

編集者としての仕事を維持するために、毎日店に立つことはできない。しかし小川さんがいてくれることで、自分が不在の時間もお店を開けられれば、両立できるかもしれない。何よりお互い、「プライベートには興味がない」距離感が心地よく、同じ空間にいても苦にならない。岩下さんの家族を説得する必要はあったものの、一緒に店をやることは決まった。

だけどまだ、物件が決まらない。近隣は探し尽くしたかと思っていたが、少しだけ範囲を広げてみたところ、南平駅の近くにガラス張りの空きテナントがあった。2人ともこれまでほぼ意識の外にあった駅だけど、駅から近くて家賃も許容範囲内。のんびりした街の雰囲気も悪くない。居抜き物件ではないのでキッチンの設置には大掛かりな工事が必要になるが、店内イベントもできる広さと、自分たちのイメージどおりにできそうな自由度に惹かれた。かくして南平でオープンすることになった。

目標以上集まったクラウドファンディングが自信に

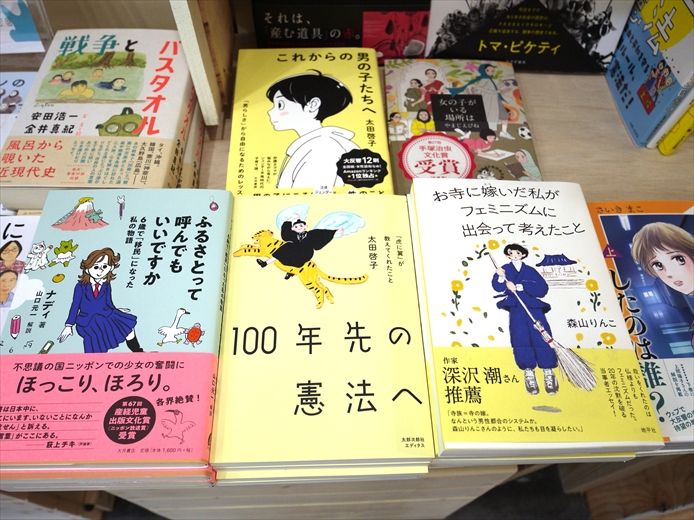

約17坪のうち、1/3が本屋スペースになっている。在庫は約1300冊、岩下さんが手掛けた本やこれまで出会ってきた本だけではなく、セレクトした文具やマンガなども。近くに高校や大学の寮があるため、マンガは10代がちょっと背伸びして読むレベルを意識しているそうだ。

棚には本だけではなく、小川さんも関わっていた就労支援の場で制作したポーチやペンケースなどの、雑貨も並んでいる。そこで使っていた機織り機が店の奥に鎮座しているが、将来は機織りのワークショップなども企画したいという。

開業をめざし、昨年末から今年2月にかけてクラウドファンディングを募集したところ、目標を超える200万円が集まった。それぞれの知人友人から応援の声が寄せられ、二人も予想していなかったペースで資金が集まったという。

「これが店を開く自信につながりました。僕が編集者として得てきた著者や出版関係者の人脈と、小川さんが地域で福祉や市民活動を通じて持っている人脈。2つが交われば、文化に乏しいと思われている郊外でも、面白い拠点のような店ができるんじゃないかと」(岩下さん)

ワークショップをしたり、近くの学校に通う子どもたちの「放課後メシ」をメニューに入れたりと、アイデアがいくつも浮かぶと小川さんは言う。文化と食を介して、人がつながる場所にしたい。地元の人に必要とされることで障がい者の就労「支援」ではなく、仕事そのものを生み出せるのではないか。そのためにはまず地域の人に必要とされることが、小川さんの目標だ。

そんな話を2人としている間、すでに何人もが足を止めて、店の中をのぞいていた。駅前はシャッター通りになってしまっていて、すぐ近くの居酒屋も、数日後に閉店が決まっているという。人通りはあるものの、ほとんどが向かいの大型スーパーに吸い込まれていく。

でも「居場所」が現れたことで、人の流れは変わっていくのではないか。オープンして1週間後に開催された、多様性をテーマにしたイベントが満席だったのは、きっと地域の期待が寄せられたからだろう。この日はまだなかった玄米マフィンやタイカレーを目当てに、私も近いうちにまた寄ってみることにしよう。

岩下さんが選ぶ、今よりちょっと良い未来のための3冊

●『お寺に嫁いだ私がフェミニズムに出会って考えたこと』森山りんこ(地平社)

タイトル通り「お寺の奥さん」である著者が、20年近く感じてきた「家業としてのお寺」という制度への違和感を綴ったエッセイ。フェミニズムとの出会いがモヤモヤに言葉を与え、「ただの私」であればいいという確信に至るプロセスは、仏教と無関係の世界にいる多くの女性にも共感できるはず。

●『本をともす』小谷輝之(時事通信社)

雑誌編集者をへて、本屋であり一人出版社でもある「葉々社 」(大田区)を開業した店主の開業・営業記。まだ訪れたことはないものの、規模感などが近いので大いに参考になりました。独立系書店の多くがノウハウや経験を惜しみなく公開してくれていることで、後進がチャレンジする手助けになっています。

●『憶えている 40代でがんになったひとり出版社の1908日』岡田林太郎(コトニ社)

一人出版社「みずき書林」を2018年に立ち上げながら、その3年後、がんに倒れた著者による日記エッセイ。独立以降の出版活動を綴った自らのブログを、病を得た後に読み直しコメントを添えるという形式のため、時間的なずれと温度差に痛みを感じつつ読者は読むことになる。出版への情熱、書き手や読者との信頼関係、家族への想いなどに涙しました。