昭和100年/戦後80年 沖縄 当事者でない者が生き直す 村上陽子

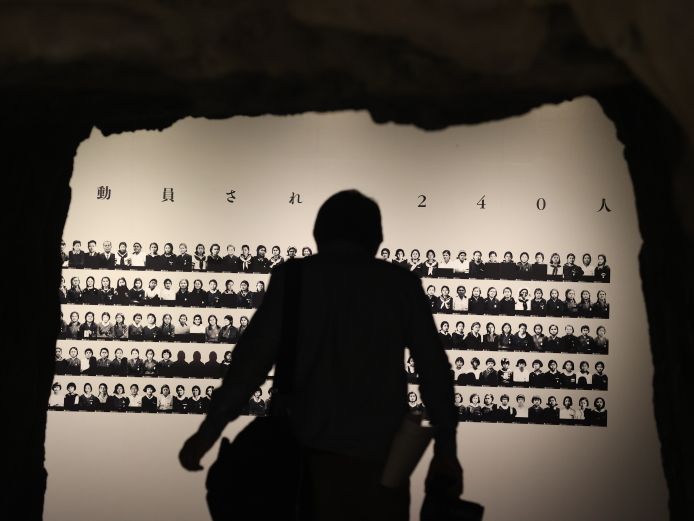

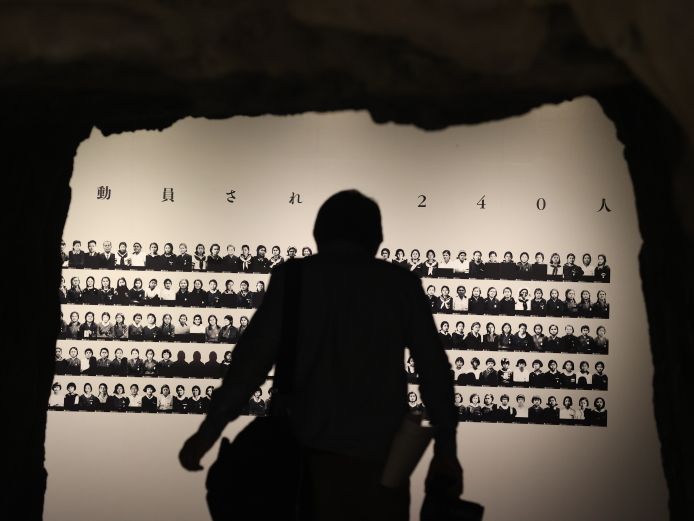

ひめゆり学徒隊を引率した教師の一人であり、ひめゆり平和祈念資料館の初代館長を務めた仲宗根政善(せいぜん)は、元学徒たちの手記を集めることに力を尽くした。

『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』(角川ソフィア文庫・748円)には、「氏名も日時も場所も正確を期し」、「乙女らが書き残そうとした厳粛な事実を私は誤りなく伝えなければならない」という仲宗根の思いが込められている。学び舎(や)や寮で生活を共にした友人を失い、戦場を彷徨(ほうこう)した学徒の体験。重傷の学徒を置き去りにせねばならなかった仲宗根ら教師の苦悩。触れれば血が噴き出すような記憶が手記を通して読者に手渡される。

戦後、仲宗根は琉球大学で教育と研究に携わり、元学徒の多くも教師となった。沖縄の戦後教育の根幹には、戦争につながるもの一切の拒否があった。しかし、その思いが常に誠実に受け止められてきたとは言いがたい。国会議員が「ひめゆり」に触れ、「沖縄の場合には、地上戦の解釈を含めて、かなりむちゃくちゃな教育のされ方をしてますよね」と発言したのはつい先月のことである。

復帰直前の沖縄をくり返し訪れた大江健三郎は、『沖縄ノート』(岩波新書・1034円)に「沖縄とそこに住む人間とにたいする本土の日本人の観察と批評の積みかさねには、まことに大量の、意識的、無意識的とをとわぬ恥知らずな歪曲(わいきょく)と錯誤とがある」と記している。それは「日本人」として沖縄に直面した大江自身を刺し貫く「恥」の意識であった。大江は、「日本人とはなにか、このような日本人ではないところの日本人へと自分をかえることはできないか」と自らに問い、沖縄の運動の現場に足を運んだ。

大江が「持続した戦争」と表現する状態を強いられる沖縄と、沖縄からの声を聞き捨てる日本という構造はいまも継続している。その構造に組み込まれている自らをいかに変えていくのかという大江の問いは、現在も重く響く。

戦争の記憶を受け継ぎ、今を生きる自分を変えることはどうすればできるのだろうか。崎山多美(たみ)は、自身の母が戦時の宮古島で体験した「従軍慰安婦」にまつわる記憶に支えられ、『月や、あらん』(インパクト出版会・2200円)を著した。

この小説に登場する高見沢了子は、ベストセラーとなるような書籍を量産する一方、地域の戦時記録シリーズの刊行にも情熱を傾ける編集者である。しかし高見沢は一人の元「従軍慰安婦」との出会いをきっかけに編集者を辞め、友人である「わたし」に仕事を引き継ぐことを決意する。出版という仕事から身を引いた高見沢は、自分が耳にした言葉や判読できない手書きの文字を読者が理解可能な意味に翻訳することをやめ、逆に自らの身体を響きや筆の運びそのものに添わせようとする。その挑戦は、高見沢の人としての姿すら失わせるほどのものであった。

高見沢の変容は、他者が残した言葉を当事者ではない者が受け取り、生き直そうとすることで、もたらされたものである。引き継ぎを委ねられた「わたし」は、高見沢が成そうとしたことをひもとき、書きとどめる役割を担う。戦争を生き延び、戦後も痛みを抱え続けた人々の傷そのものに飛び込んでいった高見沢の挑戦が「わたし」によって受け止められ、読者に届けられる。

戦争体験のうち、言葉で語り伝えられるものはごく一部である。語られた体験を受け継ぎ、語られてこなかった体験を掘り起こすためには、現在を生きる私たち自身が学び、感度を高めていくための努力が必要となる。沖縄の記憶や文学は、戦後を生きる私たちの力強い指針となるに違いない。=朝日新聞2025年6月21日掲載